All living things contain a measure of madness that moves them in strange, sometimes inexplicable ways. This madness can be saving; it is part and parcel of the ability to adapt. Without it, no species would survive.

― Yann Martel, Life of Pi

Hening mengiringi mobil yang membawa kami memasuki gerbang Camp Vietnam yang berada di Pulau Galang, yang ditempuh sekitar satu jam berkendara dari Pulau Batam melewati Jembatan Barelang. Menurut info yang sempat kubaca sebelumnya, kamp ini adalah tempat para pengungsi dari Vietnam yang merasa tidak aman berada di negaranya karena perang yang berkecamuk di sana. Mereka mencari tanah tempat tinggal tenang hingga keadaan negaranya pulih kembali.

Sudah tidak ada pengungsi yang berada di sini sejak dipulangkannya mereka secara bertahap hingga tahun 1996. Aku berpikir tempat ini semacam camp pengungsian yang pas-pasan seperti sering kulihat di televisi, namun ternyata Pemerintah Indonesia memberikan akomodasi yang sangat baik kepada para pengungsi saat itu. Sejak awal gerbang, pohon-pohon besar dan udara sejuk menyambut kami, dan peta wilayah yang menunjukkan fasilitas-fasilitas yang dibangun kala itu. Menarik, seperti kota baru adanya.

Pengungsi dari Vietnam pertama mendarat di Indonesia di Kepulauan Natuna pada tanggal 22 Mei 1975, selanjutnya berangsur-angsur mendarat di kepulauan Anambas dan pulau Bintan. Lewat evaluasi oleh Panitia Penanggulangan Pengungsi Vietnam yang ditugaskan mencari pulau dengan kriteria : mudah transportasi ke negara ketiga, cukup luas untuk mendirikan penampungan bagi minimal 10.000 orang, mudah diisolir, dan mudah diakses untuk kelancaran pembangunan dan dukungan logistik. Pilihan terhadap Pulau Galang diputuskan melalui konferensi ASEAN yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri, Mochtar Kusumaatmaja.

Sepanjang masa sekolah dulu, aku hanya sering mendengar kabar di koran tentang Manusia Perahu, yang sering diulang-ulang di media tanpa mengerti artinya. Ternyata sebutan itu melekat pada pengungsi-pengungsi yang menggunakan perahu hingga tempat penampungannya. Dan dengan dana UNHCR, fasilitas pulau ini dibangun atas nama kemanusiaan dan ditinggali sejak tahun 1975-1996.

Suasana yang mengiringi perjalanan cukup sendu, langit yang berawan seakan menemani roda ban mobil melintasi jalan beraspal di sini. Bangunan-bangunan ibadah yang ditemukan sudah kosong dan sepi. Kami memasuki vihara Quan Am To yang berdiri pada tahun 1979. Syukurlah masih ada sebuah keluarga yang merawatnya. Di depan vihara terdapat patung Dewi Guang Shi Pu Sha yang cantik. Mitosnya sih, kalau kita melempar ke atas patung dan jatuh ke lubang, maka permohonan kami akan dikabulkan.

Vihara ini memiliki tipologi yang sama dengan vihara umumnya, yaitu bangunan utama berada di tengah, dan bangunan penunjang di sebelah kiri. Kami tidak memotret-motret kegiatan ibadah di altar pada bangunan utama, karena biasanya tidak diperbolehkan. Melipir ke sebelah kanan, terdapat aneka patung Budha dan dewa dewi yang dipuja. Mungkin saja di aneka hari raya, tempat ini menjadi lebih ramai oleh umat yang merayakannya.

Hatiku lebih mencelos lagi ketika tiba di penghentian berikut. Kami tiba di depan pemakaman yang didominasi warna putih dan tulisan merah. Kak Olive, sahabat penggemar kuburan bergegas turun dan memperhatikan kondisi pemakaman yang terawat dengan baik. Kami melihat-lihat banyak nama-nama Vietnam tertulis di nisan tersebut berikut tanggal kelahirannya, tanggal pelayarannya, dan tanggal kematian mereka.

Di beberapa nisan tertulis ada yang meninggal di perjalanan mereka, atau meninggal sesampai di pulau Galang. Rupanya pulau mempersiapkan segalanya termasuk lahan kuburan ini. Aku berjalan melipir-melipir di antara makam di bawah panas matahari yang mulai merembet naik dan terasa menyengat. Perlahan kulangkahkan satu-satu, tetap menghormati jasad gugur di bawah sana.

Tak jauh dari pemakaman itu, kami bertemu dengan Humanity Statue, sebuah patung yang didirikan untuk megenang seorang gadis yang bunuh diri sesudah diperkosa oleh sesama pengungsi. Bahkan pohon tempatnya mengakhiri nyawa berada tak jauh dari situ. Angin yang bertiup di balik pohon rindang malah membuatku deg-degan.

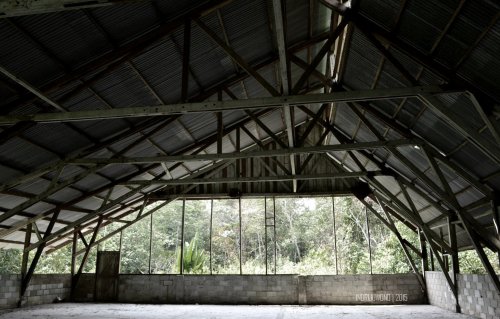

Melanjutkan perjalanan, kami menemukan plang yang menunjukkan arah gereja. Segera saja mobil berhenti dan kami berlarian menuju jalan setapak yang menunjukkan bangunan Gereja Protestan Tin Lanh dari kayu. Bangunan ini menarik, karena atapnya berbentuk jengki yang tidak sama kiri dan kanannya. Aku mengintip ke arah dalam yang kosong. Hanya ada lantai semen keras yang masih halus serta dinding batako dan kayu yang menghitam.

Di dalam sini tidak terasa panas, karena kisi-sisi di antara sambungan atap mengalirkan udara dari dalam ke luar, sehingga sirkulasi tidak pengap. Aku membayangkan, pasti di dalam sini bisa mengumpulkan sekitar 100 orang untuk beribadah dan berdoa bersama. Hembusan udara menyelisip dari sisi-sisi jendela.

Suwung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Setiap langkah terdengar menggema.

Tak jauh dari gereja itu, kami menemukan perahu kayu yang kini dijadikan palagan sebagai pertanda penyeberangan dari Vietnam. Ukurannya ada yang kecil dan besar dan sekarang disangga oleh beton supaya tidak menempel tanah. Kembali terbayang bagaimana pengungsi ini berdesak-desakan dalam perahu mencari penghidupan yang lebih tenang daripada di negerinya sendiri.

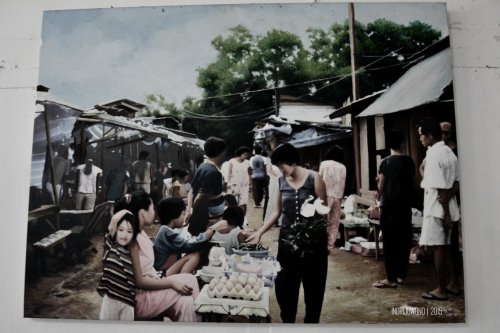

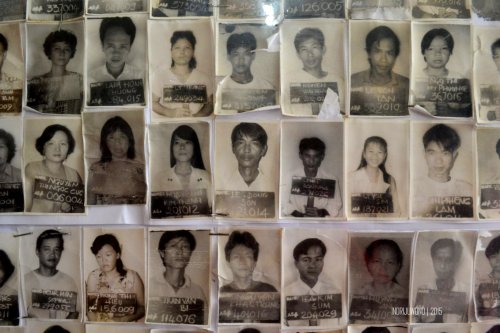

Barulah segalanya menjadi jelas ketika kami tiba di Museum Pulau Galang. Di sini dituturkan aneka informasi mengenai keadaan pengungsi yang berada di di sini. Foto-foto kartu pengenal mereka maupun voluntir-voluntir yang dengan sabar menjaga kehidupan pengungsi ini. Dahulu tempat ini adalah semacam kantor pengelola sebagai tempat pemerintahan mini yang dijaga oleh UNHCR. Pengungsi Vietnam tidak punya hak pemerintahan di sini, namun semua diatur pengelolaannya dari kantor ini.

Di sini juga terdapat maket sebaran pemukiman kamp pengungsian, dalam deret-deret rumah yang tersusun rapi di kamp sebesar 16 km2 ini. Rupanya cukup banyak rumah-rumah yang berdiri, juga barak-barak penampungan, juga posisi-posisi ruang publik tempat mereka dahulu berinteraksi untuk menampung sekitar 250.000 pengungsi. Kami memang tidak melihat bekas-bekas rumah sejak tadi, mungkin saja tersembunyi di balik tikungan-tikungan yang dilewati, atau memang sudah lapuk termakan cuaca. Tahun 1996 adalah saat terakhir manusia perahu ini dipulangkan, berarti sudah 19 tahun yang lalu.

Menurut penjaga museum, cukup banyak orang Vietnam yang bertandang ke tempat ini, sekadar nostalgia atau mencari jejak keturunan mereka di sini. Terkadang mereka berziarah ke pemakaman, atau mengunjungi gereja atau vihara sambil berdoa.

Tepat di depan museum adalah bekas gedung Brimob untuk menjaga keamanan sekitar kamp. Beberapa sel dengan jeruji besi memenjarakan pengungsi yang bertindak kriminal masih terlihat rapi terawat dengan baik. Sel ini menghadap langsung ke jalan raya, yang memungkinkan si pesakitan dulu bisa terlihat oleh orang yang berlalu lalang. Lantai duanya terbuat dari kayu, berupa los memanjang sebagai kantor.

Sopir membawa ban mobil kami menggelinding lebih jauh ke dalam. Dus, barulah aku melihat bangunan panjang yang terlihat seperti sekolah. Pasti di dekat-dekat sini pemukiman-pemukiman ini dulu berada. Pola penataan permukiman biasanya meletakkan sekolah tak jauh dari tempat tinggal. Tapi kami tak melihat apa pun selain satu bangunan kayu yang agak tersembunyi di dalam hutan.

Mungkin tempat ini dulu tak serimbun ini. Mereka bercengkrama sehari-hari sambil tetap merindukan tanah Vietnam yang subur tempat tinggal di masa lalu. Sepotong-potong fragmen masa lalu itu berimajinasi dalam kepalaku.

Titik terakhir perhentian kami adalah sebuah gereja tua. Pada gerbangnya tertulis Gereja Katolik Nha To Duc Me Vo Nhem. Panas matahari di atas sana mulai mengaliri peluh yang membanjiri dahi. Tak seperti gereja kosong di arah depan, bangunan ini masih terawat dengan apik, susunan kursi-kursi tertata rapi seperti masih sering diadakan kebaktian setiap minggu. Altar di depan mengkilat bersih, dengan sentuhan warna kuning di sana-sini.

Atapnya tinggi dengan bagian dinding berlubang-lubang untuk mengalirkan udara. Meskipun demikian, udara panas mulai mengambil tenaga menjadi sedikit gontai. Apalagi perasaan kami sejak tadi seperti dirundung sendu, tak banyak bicara dan begitu terpengaruh oleh kondisi kamp ini di masa lalu.

Di depan gereja duduk seorang kakek, seperti sedang menanti seseorang datang. Ia tidak mengindahkan kehadiran kami, tak acuh oleh langkah yang berlalu lalang. Atau pikirannya tak di sini, ditelan oleh merindu?

The first refugees from Vietnam landed in Indonesia in the Natuna Islands on May 22, 1975, then gradually Anambas and landed on the island of Bintan. Through evaluation by the Vietnamese Refugee Response Committee assigned to explore the island with criteria: easy transport to third countries, broad enough to establish a shelter for a minimum of 10,000 people, easily isolated, and is easily accessible to the smooth development and logistical support. Options on Galang Island decided by the ASEAN conference announced by the Foreign Minister, Mochtar Kusumaatmaja. This camp is where refugees from Vietnam who feel unsafe in the country because of the war that raged there. They are looking for a place to stay quiet until the ground state of the country to recover.

The first building is the monastery Quan Am To that stood in 1979. In front of the temple there is a beautiful statue of the Goddess Shi Guang Pu Sha. We arrived in front of the cemetery dominated by white and red lettering. We see many names on the gravestone is written Vietnam following the date of birth, the date of his voyage, and the date of their death. In some gravestone is written there that died on their way, or died upon arriving at the island of Galang.

We meet with Humanity Statue, a statue erected to megenang a girl who committed suicide after being raped by fellow refugees. Even where end the life of a tree is not far away. Then we walked to the trail that shows Tin Lanh Protestant church buildings of wood. The building is interesting, because the roof are not the same as the left and right. There is only hard cement floor were still smooth and brick walls and blackened wood.

Not far from the church, we found a wooden boat which is now used as a sign There were small in size and big and are now supported by the concrete so as not to stick to the ground. Then everything became clear when we arrived at the Museum Galang Island. Photographs of their identification cards as well as volunteers who patiently preserve the life of these refugees. The first place is the office manager as a sort of a mini government guarded by UNHCR. Right in front of the museum is a former Brimob to maintain security around the camps. Some cell with iron bars imprisoning criminal acts refugees still looks neat well maintained.

The last point of our stop was an old church. At the gates of the Catholic Church written Nha To Me Vo Duc Nhem. Heat from the sun up there began to flow through the sweat that flooded forehead. Unlike the empty church in the front, the building is still maintained nicely, the arrangement of the chairs neatly arranged as they are often held meetings every week. Altar in front of the shiny clean, with a touch of yellow here and there.

visit galang, 23.02.2015 with Indonesia ministry of tourism

write at depok 30.01.2016 : 12.59

kakek di depan Nha To Duc Me Vo Nhem itu tak sendiri, dirinya berbincang entah dengan siapa, aku tak melihatnya tapi bibirnya akrab berbincang 😊

nah lohhhh, sepertinya dia memang lagi asyik berbicara ya, kak. hiiii..

bukan cuma aku yg lihat koq kak, kk Bol juga lihat dirinya berbincang dengan seseorang

howaaaa kok aku jado merinding bacanyaaa T_T

howaaaa, kamu penakut yaaa…

Di Pulau Galang itu ada penghuninya ya mbak ?

kalau pulau galang-nya sih ada penghuninya, tapi kalau di dalam kamp nggak ada, kecuali penjaganya..

Sendu. Semoga mereka semua kini dalam keadaan damai, dan biarkan kenangan-kenangan buruk itu tertinggal di Pulau Galang, sementara mereka semua sekarang berada dalam keadaan yang lebih baik. Wisatanya bagus, soalnya bisa jadi ajang menyentuh sisi kemanusiaan semua orang. Apalagi kalau pengelolaannya baik sehingga kesan menyeramkan dan sedihnya bisa hilang–paling tidak, tempat ini tidak berakhir jadi sarang makhluk halus, deh.

Ngomong-ngomong itu lambang Swastikanya yang versi Hindu ya… hmm…

Eh, kupikir karena dulu negara komunis, maka ada Swastika-nya. Etapi Swastika bukan komunis juga, ya. Baru denger tentang Swastika Hindu ini, gimana ceritanya?

Desain atap gereja yang pertama bagus… ngga simetris tapi bagus.

Iya, unik banget, ya. Gunanya buat ventilasi udara yang mengalir ke atas..

Jadi inget dulu waktu masih SD sering baca tentang pengungsi Pulau Galang di harian Kompas. Bacanya kenceng-kenceng karena belum bisa baca dalam hati. Tapi ya namanya bocah kecil, udah baca kenceng, ga ngerti juga sebenarnya apa yang terjadi di sana.

Baru ngerti setelah baca tulisan ini. Thanks for sharing, Mb In!

iya, aku juga waktu SD-SMP sering baca juga tentang manusia perahu dan pulau galang ini tapi nggak mudeng. beneran baru tahu ceritanya pas ke sini tahun lalu itu diajak2 kak olip sama kak badai.

Kalo camp pengunsi gini, pendatang nya pasti akhir nya bisa bahasa lokal yaaaa

belum tentu juga ya kak. kalo mereka cuma di dalam saja dan nggak keluar, cuma interaksi antar mereka sendiri, bleum tentu bisa bahasa lokal. cem transmigran gitu, yg kadang gak bisa lokal.

perahu yang dijadikan tugu masih bagus kayaknya ya kak

kayaknya ya peninggalannya itu terus dirawat dengan cukup, kak.

Suasananya sendu ya kak.

Baca tulisan kak indri aja bisa terhanyut akan suasananya, apalagi langsung menjejakkan kaki di sana.

Keren kak tulisannya !

trims Rey, emang haru di sana, tapi masih semilir-milir angin sihh..